Desde Alemania, Carlos Sosa comparte su acercamiento a la 13ª edición de la Bienal de Berlín, enfocándose en la participación de colectivos y artistas de Latinoamérica. Este año, el evento ha establecido la fuga como punto de partida para dialogar sobre las estrategias que puede utilizar el arte al momento de resistir y reinterpretar los vínculos en sociedades donde la violencia se instala cada vez más.

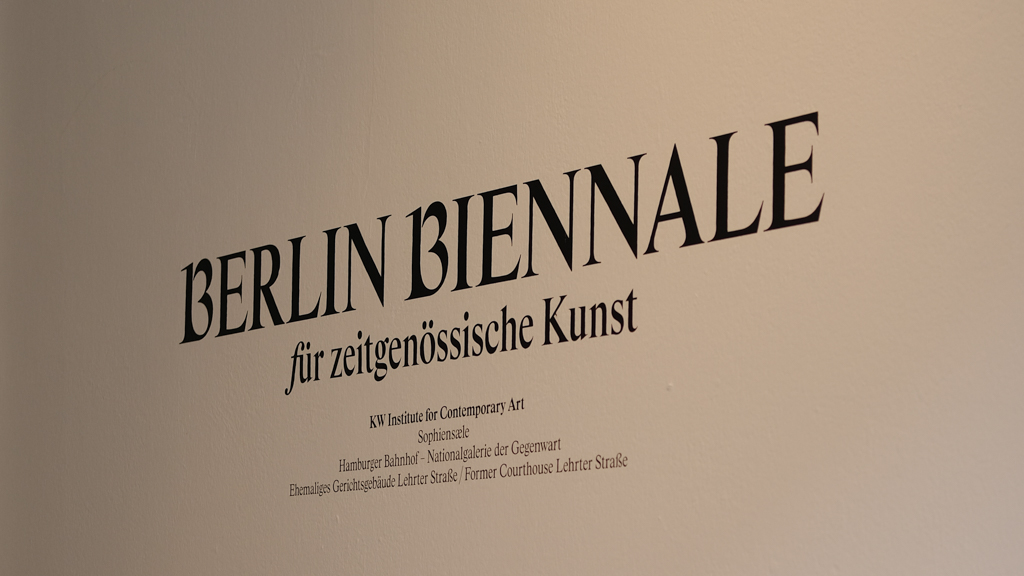

La Bienal de Berlín, una de las plataformas de arte contemporáneo más relevantes de Europa, abrió sus puertas el pasado 14 de junio exhibiendo el trabajo de 60 artistas y 170 obras. La exhibición, titulada passing the fugitive on trae una propuesta curatorial que se concentra en la fugitividad y el arte como formas de resistir frente a sistemas de poder que legitiman la violencia. La fugitividad de la que habla la bienal no es evasiva, sino una estrategia crítica que desafía los límites de lo socialmente permitido y lo legal. En un momento histórico en el que artistas han sido censurados o excluidos de exposiciones en Alemania por manifestar su postura ante la guerra en Gaza, el concepto adquiere una fuerza renovada.

Durante los últimos 16 meses, Berlín ha sido epicentro de tensiones culturales: recortes presupuestarios al sector cultural, protestas por la defensa de la libertad de expresión, boicots liderados por el movimiento Strike Germany contra instituciones gubernamentales de Alemania, y la creciente cancelación de obras y exposiciones por razones ideológicas. En ese contexto ha surgido el concepto de la bienal, mismo que fue propuesto antes de todo lo sucedido, pero hoy más aún, contiene una fuerte relevancia.

Curada por Zasha Colah, la 13ª Bienal de Berlín se sitúa en ese terreno conflictivo, proponiendo que el arte, frente a una “violencia legal”, debe crear sus propias leyes, siendo estas nuevas reglas para decir lo que no puede decirse directamente, y para desarrollar formas de expresión fuera de lo tradicional mediante una corporalidad extendida. En la bienal, estas prácticas funcionan como activaciones que interactúan con el público, utilizando el humor y el simbolismo para transmitir de manera discreta la resistencia de una comunidad artística en peligro.

Las obras reunidas en el universo passing the fugitive on recurren a métodos artísticos que incluyen la corporalidad, como performances, rituales, caminatas urbanas, tribunales simbólicos, lecturas colectivas y stand-up comedy. Esta última modalidad, que según la curadora de la bienal, permite un humor restaurativo cuando no hay justicia posible, es también una forma de broma que expone lo absurdo y lo violento del poder. La comediante Mila Panić, por ejemplo, expone, a través de la sátira, la insensibilidad de la sociedad hacia los refugiados, inmigrantes y niños. Big Mouth, el acto político de la artista originaria de Bosnia, utiliza el escenario para resistir a la censura desarmando a las autoridades con el poder de su voz.

La 13ª Bienal de Berlín se despliega en espacios llenos de historia: desde el emblemático KW Institute for Contemporary Art, pasando por el Hamburger Bahnhof, el Sophiensæle y un antiguo tribunal en Lehrter Straße en Moabit-Berlín. Cada uno de estos espacios -ex fábricas, recintos de represión o edificios burocráticos-, amplifica el discurso de la fugitividad, convirtiéndose en parte activa del relato: lugares donde el arte ilegaliza y se opone a lo actualmente legal.

Como lo explica Cohan en una entrevista con Berlin Art Link, estos edificios contienen capas de memoria histórica que dialogan directamente con la temática de la bienal. Sophiensæle, por ejemplo, fue un teatro, un espacio de cabaret y un recinto político-judío hasta que fue clausurado en 1933 por su afiliación comunista. Luego se convirtió en un lugar donde se utilizó trabajo forzado para producir propaganda durante el régimen nazi.

La curadora señala que estos espacios son valiosos porque nos recuerdan cómo una comunidad vibrante puede desaparecer de un día para otro. «Eso es lo que me alarma de la historia», dice Colah; «lo rápido que puede ser ilegalizado lo que antes era un centro cultural activo», continúa. El tribunal en Moabit, por su parte, refuerza el concepto de «ilegalidad» desde su función original. Para la encargada de la narrativa de la presente bienal, situar obras en este espacio es un acto simbólico de reapropiación: un lugar que fue del poder legal y que ahora se ofrece a la comunidad artística.

En la antigua estación de tren Hamburger Bahnhof, la serie retablos, destaca por la contundencia del problema que aborda: las condiciones laborales y la violencia extractiva en una mina de litio en Jujuy, Argentina, donde comunidades indígenas han denunciado la explotación de sus territorios y la represión de sus protestas. Este caso resuena con fuerza en más países latinoamericanos como Guatemala, donde la minería también ha sido tema de protesta, particularmente en lugares como El Estor, Izabal, donde comunidades q’eqchi’ se han manifestado contra la operación de la mina Fénix. Las protestas han sido reprimidas, incluyendo estados de sitio y criminalización de líderes comunitarios.

Lo que vemos en la Ala Este de la antigua estación en Berlín es un cartel bordado y sostenido por dos manos que parecen ser de títeres escondidos cada uno en su caja de madera. En el cartel de la obra, Retablos para compartir, se lee: “We can all see that the colonizer is naked” (Todos vemos que el colonizador está desnudo). La frase está inspirada en el cuento El Traje Nuevo del Emperador, que convierte una escena de cuento infantil en una crítica política, donde las personas temían decirle al emperador que su traje «invisible» era realmente una fantasía y que él estaba desnudo. El mensaje es contundente: todos ven el abuso, pero nadie se atreve a nombrarlo. Con esta obra, el artista argentino Gabriel Alarcón responde al poder colonial con ironía. Su broma desnuda las promesas falsas de una mina y sus condiciones laborales.

La participación latinoamericana en la Bienal de Berlín también incluye al Grupo Etcétera, que despliega una instalación participativa reuniendo una serie de obras, investigación, escritos y derivados del proyecto y campaña Liberar Marte. En el KW Institute for Contemporary Art, el colectivo interrumpe un video de un paisaje que imita a Marte con los invitados de la exposición. La audiencia puede intercambiar a los personajes del vídeo con ellos mismos a través de una pantalla verde. La obra invita al público a reflejar sobre su propio involucramiento en el extractivismo y la fijación humana con el espacio exterior.

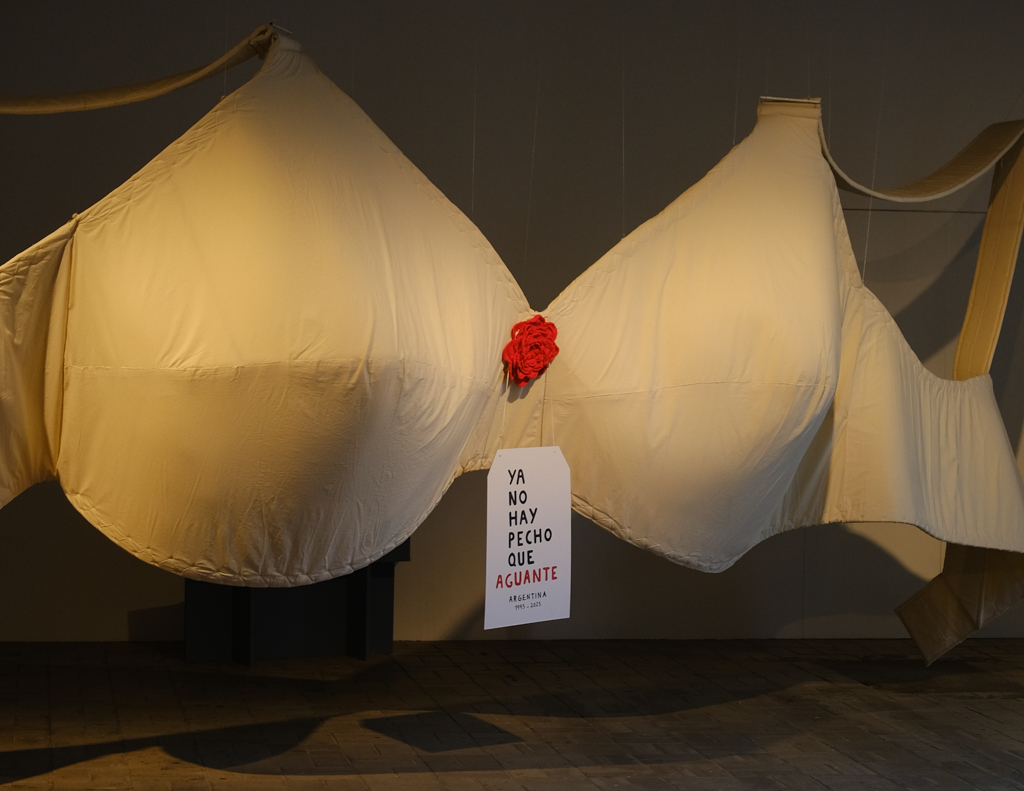

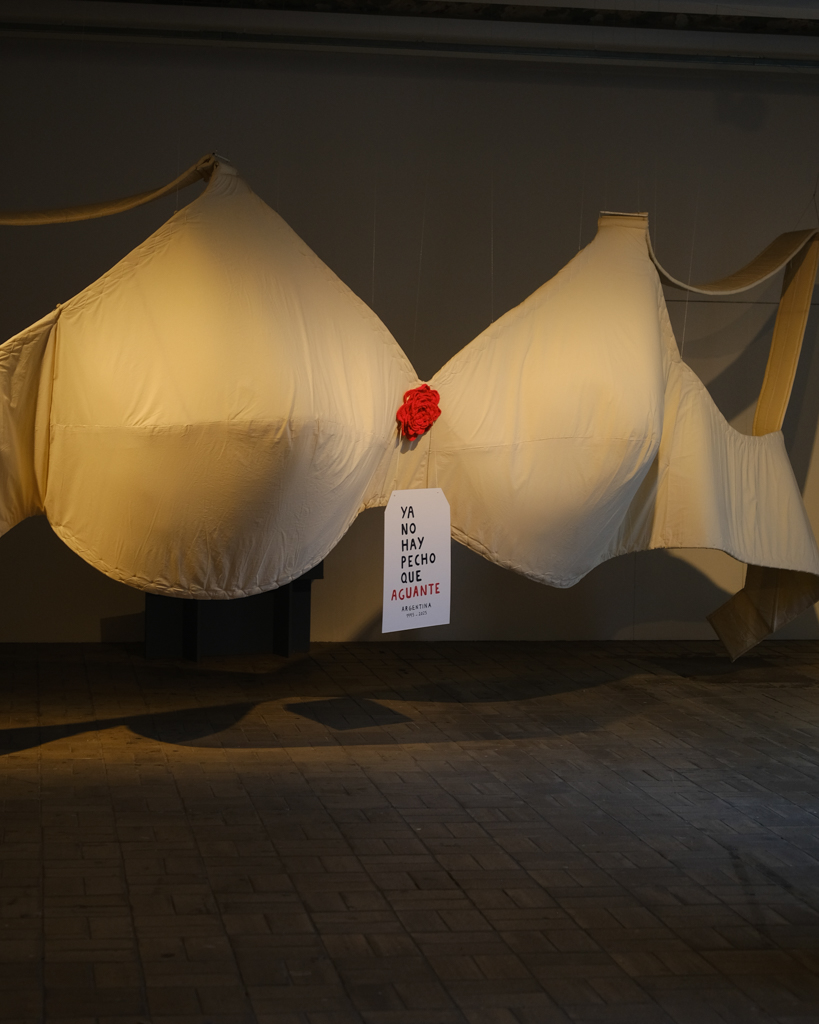

También destaca la propuesta de la artista argentina Kikí Roca, Las Chicas del Chancho y el Corpiño, una pieza que desde los feminismos intercala el humor con la crítica social. Presentando un sostén gigante, la artista invita a confrontar el patriarcado, enfatizando la ausencia del cuerpo femenino, como símbolo de las desapariciones de la oposición política durante la dictadura de Argentina (1976-1983).

Sin embargo, durante la presente edición, la presencia latinoamericana es menor. La participación se ha limitado a varios creadores de Argentina, así como la colectiva mexicana Hilos, que ha convocado a varias personas para que se reúnan a formar parte de un bordado colectivo. En años anteriores, la Bienal de Berlín se ha distinguido por visibilizar temáticas de Iberoamérica, incluyendo obras de artistas guatemaltecos como Edgar Calel, Antonio Pichillá o Sandra Monterroso.

Fuera de las sedes oficiales, el espíritu de la bienal también se percibe en acciones paralelas y formatos no tradicionales. Algunos artistas activan espacios urbanos, convocan caminatas colectivas o usan el espacio público como escenario de intervención. Estas acciones prolongan la idea de fugitividad: arte que no necesita del cubo blanco, sino que se cuela en la ciudad, se camufla, resiste desde el margen.

Como lo expresa Zasha Colah en su justificación curatorial: “El concepto de fugitividad significa la capacidad cultural de una obra para establecer sus propias leyes frente a la violencia legal. Ese paso de transmisión me ha ocupado desde hace tiempo: el momento no programable, impredecible, en el que una acción de imaginación individual se convierte en algo colectivo”. El arte, en este sentido, se transmite como una chispa que arde, que escapa, y que el público puede decidir esconder, pasar o transformar. En esa decisión también reside su potencia.