El acervo fotográfico de la Fundación Paiz nos habla de transformaciones en Guatemala y el mundo durante los siglos XX y XXI. Las imágenes trazan un recorrido por diversas técnicas, épocas y narrativas exploradas por fotógrafos tanto guatemaltecos como extranjeros que nos revelan hasta hoy distintas capas de la historia.

En 1839, cuando el francés Louis Daguerre descubrió la posibilidad de fijar imágenes en placas de metal a través del daguerrotipo, el arte y la historia se enfrentaron a un cisma: Por primera vez se lograba capturar y reproducir comercialmente todo lo existente en el mundo a través de los ojos. Con esta revolución y el impulso de la fotografía, surgió en la historia la posibilidad de narrar la vida desde un nuevo lenguaje.

Pocos años después de aquel descubrimiento, la fotografía llegó oficialmente a Guatemala. Se cree que fue a partir de 1843, cuando el francés León de Pontelli instaló un estudio fotográfico en el país. Su llegada se acompañó del empleo del daguerrotipo. Posteriormente, surgieron talleres, nuevos estudios fotográficos -como los del alemán Emil Herbruger Wheling o el de los suizos Nicolas Fuchs y G. Donzel-, y en consecuencia varias colecciones fotográficas que en el siglo XIX fueron nutridas partir de las documentaciones de Eadweard Muybridge, Juan de Jesús Yas y Alberto Valdeavalleno.

Desde entonces, los registros fotográficos del contexto guatemalteco han mostrado diversas experiencias en el país. De esta manera, los siglos XIX y XX sirven como punto de referencia para entender el relato oficial de las miradas fotográficas en el país. En la publicación Imágenes de Guatemala, el historiador Arturo Taracena Arriola señala cómo de aquellas épocas son importantes representaciones fotográficas como «la belleza geográfica del paisaje, las bondades de la agricultura (…) y lo exótico de la población indígena (…)».

Entre los archivos fotográficos de Guatemala también podemos ubicar la Colección de Arte Paiz, la cual presenta una importante muestra de imágenes documentadas a partir de 1986, siendo una referencia valiosa para la lectura de la modernidad fotográfica que reúne miradas tradicionales -como las señaladas por Taracena-, así como una importante documentación experimental a través de formatos e historias.

La Colección de Arte Paiz reúne obras fotográficas de artistas guatemaltecos y extranjeros que han participado en la Bienal de Arte Paiz. Estas piezas comenzaron a incluirse en el acervo de la Fundación a partir de 1986, año en que, durante su quinta entrega, la bienal incluyó por primera vez la técnica fotográfica en su convocatoria. En esa ocasión, la fotografía fue reconocida con los tres principales galardones del certamen: el Glifo de Oro, Plata y Bronce.

La fotografía entró con potencia a la Bienal de Arte Paiz mostrando escenas que se adherían a la tradición del blanco y negro y que también incluyeron el color. Además de los formatos tonales, las imágenes ganadoras del concurso presentaban retratos espontáneos y capturas de formas geométricas en el espacio público.

Las fotografías en la V Bienal marcaron el inicio de la colección fotográfica de la Fundación Paiz y a la vez, sentaron un canon en la manera de explorar la mirada de las siguientes bienales. Al menos durante el resto de la década de 1980, las imágenes seleccionadas en el concurso solían ser más directas y menos metafóricas.

En los primeros años en que la fotografía comenzó a popularizarse dentro del certamen, no abundaban los registros que trataban un enfoque experimental, tanto desde la técnica como desde la narrativa. Con la llegada de la década de los noventa, la participación de los fotógrafos —así como la selección de obras por parte de los jurados— comenzó a alinearse con una apuesta por imágenes más arriesgadas, una tendencia que se fortalecería con aún mayor ímpetu con la entrada del siglo XXI.

Desde que las fotografías fueron incorporadas por primera vez a la colección hasta las adquisiciones más recientes, el acervo ha reunido imágenes que exploran temáticas como la construcción de una identidad nacional, la resistencia y coexistencia de los pueblos indígenas, la relación con la naturaleza, el género, la sexualidad, la espiritualidad, las tradiciones, la vida cotidiana y la condición humana.

Aunque las bienales de la Fundación Paiz han cumplido un rol de vitrina artística nacional destacando tanto la fotografía guatemalteca emergente como la consolidada, otros eventos de la plataforma continuaron con la búsqueda de perspectivas más allá del país.

Dentro de la Colección de Arte Paiz destacan imágenes que compitieron en las cinco ediciones de la Bienal de Arte Paiz El Salvador. En la sección dedicada a la fotografía, se premiaron obra de los artistas Herbert Antoni Polío, René Antonio Rodríguez Mina, Walter Iraheta, Carlos Eduardo Chang y Rodolfo Wash. En sus fotografías, los salvadoreños planteaban diferentes perspectivas sobre la violencia siendo parte de la cotidianidad.

Otras iniciativas como el concurso Nuestros Valores Culturales, también desarrollado por la Fundación, así como varias adquisiciones directas han ampliado la Colección de Arte Paiz mediante registros fotográficos sobre la historia regional y guatemalteca.

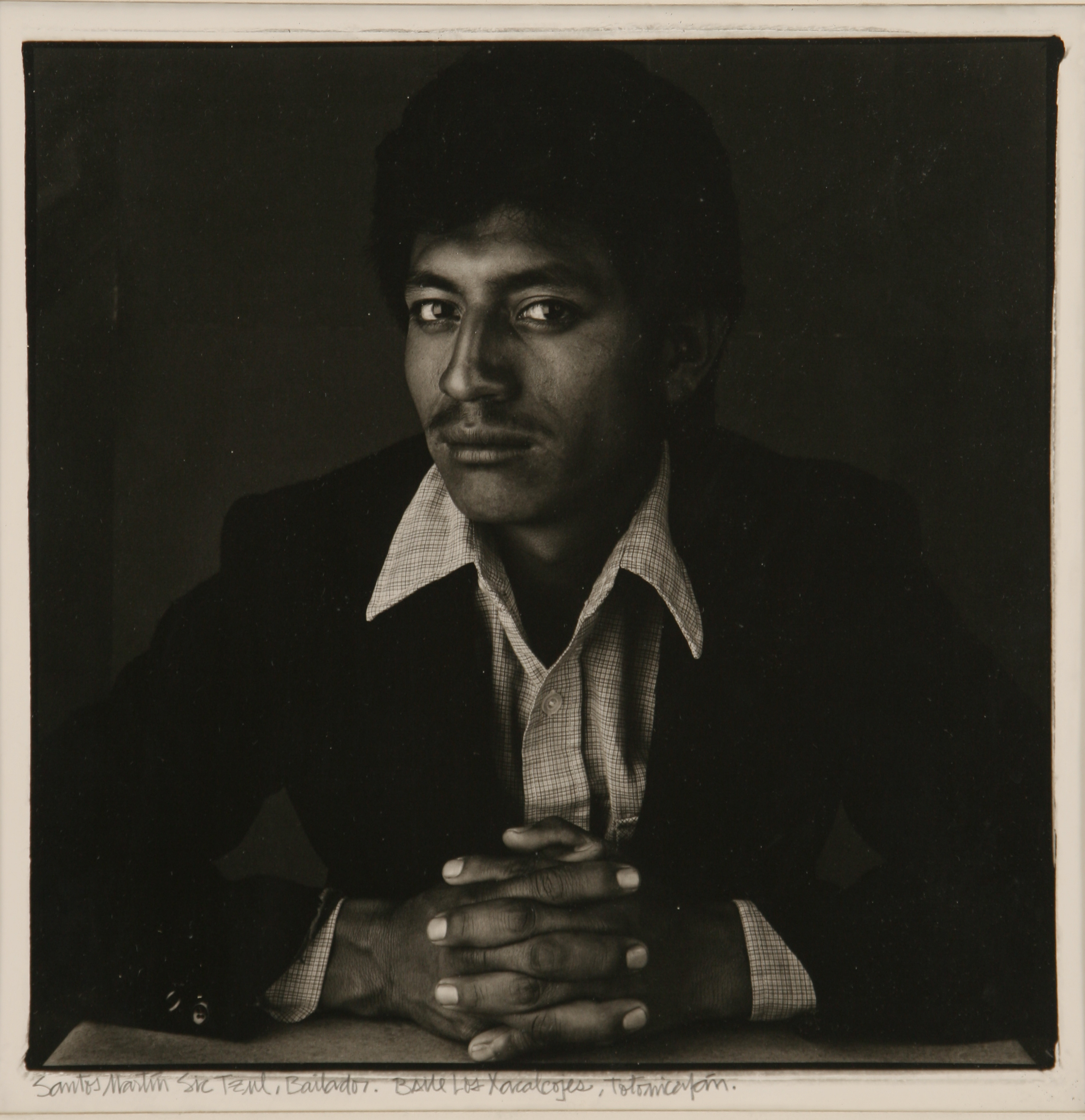

El retrato como un acto de observación y representación a otras vidas también forma parte de la Colección de Arte Paiz. Destaca que muchas de las imágenes presentes responden a una observación de poblaciones indígenas. Dentro de esta búsqueda fotográfica se encuentran documentos como Santos Martín Sic Tzul, Bailador. La toma monocromática, captada en 1990 por Daniel Hernández Salazar, muestra un retrato en el que se establece una mirada directa entre el fotógrafo y el modelo, quien forma parte del Baile de los Xacalcojes, una tradición que se celebra el Domingo de Resurrección en lugares como Totonicapán. La escena transmite además un grado de intimidad respecto del bailador.

Un aspecto que llama la atención de los retratos donde prevalece el contacto visual directo entre sujetos y fotógrafos de la Colección Paiz yace en que los documentalistas premiados en las bienales solían retratar a personas indígenas mayas. De esta cuenta cabe mencionar registros como los del artista estadounidense Daniel Chauche, quien se afincó en Guatemala en 1983, ocho años después de haber conocido por primera vez el país y de haber vivido esos primeros años en San Juan Sacatepéquez.

A partir del contacto que tuvo con la comunidad, Chauche emprendió en una serie de retratos con guatemaltecos que encontraba de manera ambulante en distintos contextos. Posteriormente en 1990, llevó ese mismo espíritu fotográfico a la VII Bienal de Arte Paiz, donde postuló el retrato Viudo de dos semanas, el cual obtuvo un Glifo de Plata.

Caso similar es el de la fotógrafa extranjera Nina Jorgensen, concursante en la X Bienal que se realizó en 1996. Para esa edición, Jorgensen presentó la obra Padre e hijo, donde retrata un vínculo familiar en complicidad quienes ven directamente a la fotógrafa. Entre las fotografías de la Colección Paiz que oscilan dentro esta coordenada son Fusión de cultos de Mario Madriz Caballeros donde una fotografía cromática muestra a varias personas en las gradas que conducen al atrio de la iglesia de Santo Tomás en Chichicastenango. La imagen fue presentada en la VII Bienal de Arte Paiz.

El sincretismo, entendido como una fusión de ideas y prácticas espirituales de distintos contextos, es patente en varias de las imágenes dentro de nuestra colección. Otra muestra de esto puede evidenciarse en la obra de 2014, Sin Título, de la serie Möbius, realizada por Luis González Palma. Muchos de los retratos del fotógrafo pueden analizarse desde un contexto donde la resistencia indígena se entrelazan con capas surrealistas.

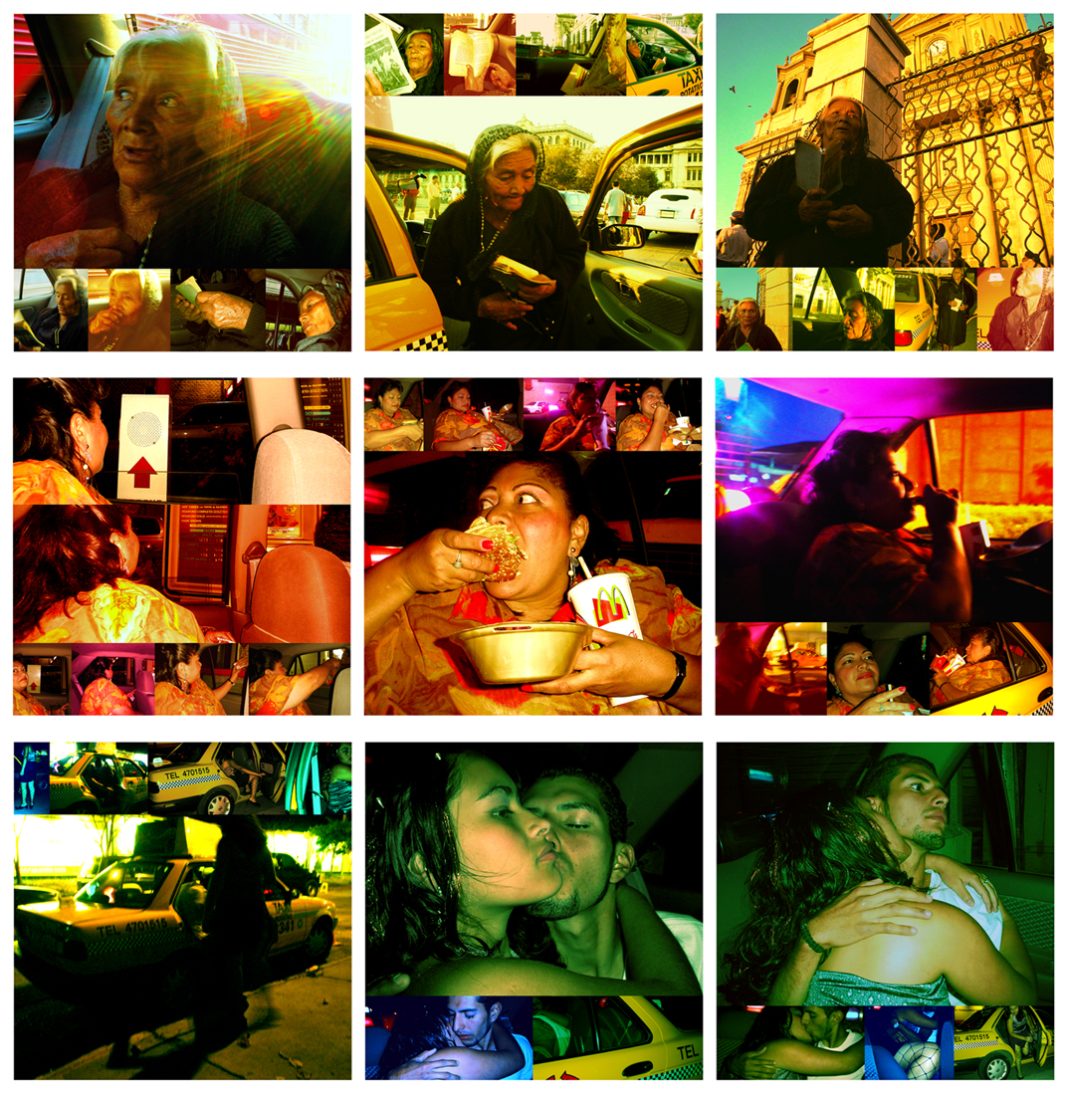

Más adelante, durante las primeras décadas del siglo XXI, la Colección de Arte Paiz también incluyó fotografías que presentaban a individuos de pueblos originarios, teniendo un vínculo con los fotógrafos más allá del retrato convencional de los ochenta. Uno de los más distintivos de estos nuevos trabajos es Hasta cuándo de Alan Benchoam. La pieza consiste en un montaje de 9 retratos a cuerpo completo donde las personas saltan mientras utilizan sus indumentarias regionales.

En el ámbito de la fotografía, los escenarios geográficos han tomado un valor fundamental, no solo como registros del mundo, sino también como propuestas para explorar la idea de paisaje.

Imágenes como las capturadas por la suiza Anne Girard de Marroquín nos permiten conocer más sobre las formas naturaleza de Guatemala. Una de las fotografías de la autora, pertenecientes a la Colección de Arte Paiz, es Trigales de Quetzaltenango, donde captura una inmensa plana de tonalidades marrones donde aparecen surcos que evidencian la plantación de trigo en el occidente guatemalteco.

Reconocida por trabajos de preservación de cámaras y por su serie fotográfica Rostros de Guatemala, Girad ha observado las capas geográficas y sociales del territorio nacional, desde que llegó al país en 1974. Así como ella, la obra de realizadores como Juio Zadik ha develado una búsqueda por el misticismo que despierta la naturaleza y la humanidad en un estado cotidiano. La Colección de Arte Paiz resguarda una de las fotografías de la serie Imágenes de una época, capturadas por Zadik a lo largo de 30 años.

Más allá del monocromático, la explosión del color ha quedado patente en las imágenes de la naturaleza guatemalteca desde los inicios de la Colección de Arte Paiz. Esto fue evidente en las primeras bienales de la fundación. Entre sus exponentes destacaron los autores Lucas Zapil Carrillo, quien obtuvo el Glifo de Plata en la VI Bienal dentro de la categoría fotográfica, por su obra Totonicapán I, en la que se muestra parte de la flora y la topografía del altiplano guatemalteco. Desde una coordenada similar, Mario Madriz Caballeros participó con la imagen La Futura Semilla en la misma bienal, donde obtuvo el Glifo de Oro. La pieza, con una toma casi panorámica, se abre al evidenciar una cama de mazorcas dentro del proceso de siembra de maíz en la zona de occidente.

Retazos, geometrías y experimentos en la fotografía de la Colección

La realidad que suele perseguir en muchas ocasiones la fotografía puede explorarse en relatos que no siempre son contados dentro de los renglones vistosos de la historia. Ya sea por tratarse de imágenes que muestran escenas que no son necesariamente «atractivas» para muchos, o porque incluyen referencias poco conocidas, dentro de la Colección Paiz se ubican algunos de estos ejemplos.

Uno de estos casos es la obra de Iván Castellanos titulada Qué cuaje, la cual obtuvo el Glifo de Bronce en la VI Bienal de Arte Paiz, celebrada en 1988. En este caso, se trata del retrato de un hombre que permanece acostado en el suelo del espacio público urbano. La captura se realizó de manera que una baranda enmarca el rostro del personaje. La fotografía nos propone un comentario visual sobre el contexto socioeconómico y mental.

Lejos de la urbanidad, otras historias atípicas que encuentran su lugar en el acervo fotográfico de la Fundación Paiz se vinculan a los ritos y la espiritualidad. Ganadora del Glifo de Oro en la VII Bienal, celebrada en 1990, la imagen Recuerdo de San Andrés Iztapa ofrece una perspectiva distinta de la representación de Jesucristo durante su Pasión. La fotografía, capturada por la italiana Paola Ferrairo dentro de la iglesia en el municipio de Chimaltenango y que juega con tonalidades azules, nos lleva hasta un espacio ajeno a lo urbano, invadido por una sensación de misterio.

Siguiendo una fórmula similar, en la que coloca la espiritualidad al centro de la narrativa visual, el fotógrafo Luis González Palma participó por primera vez en la Bienal de Arte Paiz durante su séptima edición, celebrada en 1988. En esa ocasión, el autor presentó la obra Confesión, una fotografía en la que fusiona cierto nivel de misticismo entre la religiosidad popular y el delirio de un personaje anónimo y desnudo que pareciera confesarse ante las figuras religiosas y las botellas de licor. El díptico obtuvo un Glifo de Plata en la bienal de 1988.

El juego de la mirada discurre por las formas que los fotógrafos logran ubicar y construir mediante sus dispositivos. En este sentido, la geometría también se presenta como una búsqueda constante en el trabajo de los fotógrafos locales.

Antes de ser conocido por su trabajo que abarca narrativas sobre la sexualidad o la historia de violencia estatal en Guatemala, Daniel Hernández Salazar participó por primera vez en la V Bienal de Arte Paiz con la fotografía a color titulada Callejón imaginario con lámpara. Esta pieza, que toma mucha distancia de las temáticas y técnicas que distinguirían al fotógrafo, revela una genuina observación al color y las formas a través de un escenario común a la vista de muchas personas en Guatemala.

Años más tarde, durante la VIII Bienal, celebrada en 1992, Francisco Sandoval obtendría el Glifo de Oro por su participación con la fotografía Mantos. Revelando un potente cúmulo de tramas, la imagen muestra a varias mujeres, portando mantos tejidos a mano sobre la espalda y cabeza. La sensación de uniformidad que generan los patrones autóctonos del bordado se intensifica gracias a la tonalidad blanco y negro, que termina por generar una sensación rítmica y a la vez enigmática.

Dentro de la Colección de Arte Paiz puede ubicarse también la mirada de la fotógrafa Irene Torrebiarte. Para su obra Sin título, ofrece una observación al mismo cuerpo donde la fijación del tronco de un cuerpo femenino, envuelto en una manta oscura, lleva a pensar en el ritmo natural que poseemos y la poética que resguarda la misma estructura corporal.

Siguiendo una misma narrativa, pero desde la experiencia y mirada masculina, Antonio Tovar presentó en la X Bienal una fotografía donde el movimiento femenino se ubica a través de una danza. Su registro Andaluza en patio con escaleras, ubica a una mujer apenas iluminada dentro de un espacio oscuro.

Lo que podría entenderse como una danza —pero expresada a través de la materia inorgánica e industrial— fue también explorado por el artista Luis A. Núñez, quien presentó una fotografía en la que documenta una carrocería oxidada, titulada 1992. El Viejo y el Perro. Las formas del metal herrumbrado configuran lo que bien podría ser un paisaje microscópico, donde se revelan distintas capas tonales y metálicas. La pieza obtuvo un Glifo de Plata en 1996.

Hacia finales de los noventa, en la XI Bienal de Arte, celebrada en 1998, podría decirse que la fotografía dio un giro radical, tanto por las historias que comenzaron a contarse a través del medio como por las formas de despliegue elegidas por los artistas. En esa edición, el primer premio fue otorgado al guatemalteco Marvin Olivares, quien presentó El Relicario, una obra construida sobre los cuatro lados de un mueble, donde se exhibe una serie de retratos con un desnudo femenino. A lo largo del ensamble, el artista incorporó una cuerda que amarra la figura humana y artificial.

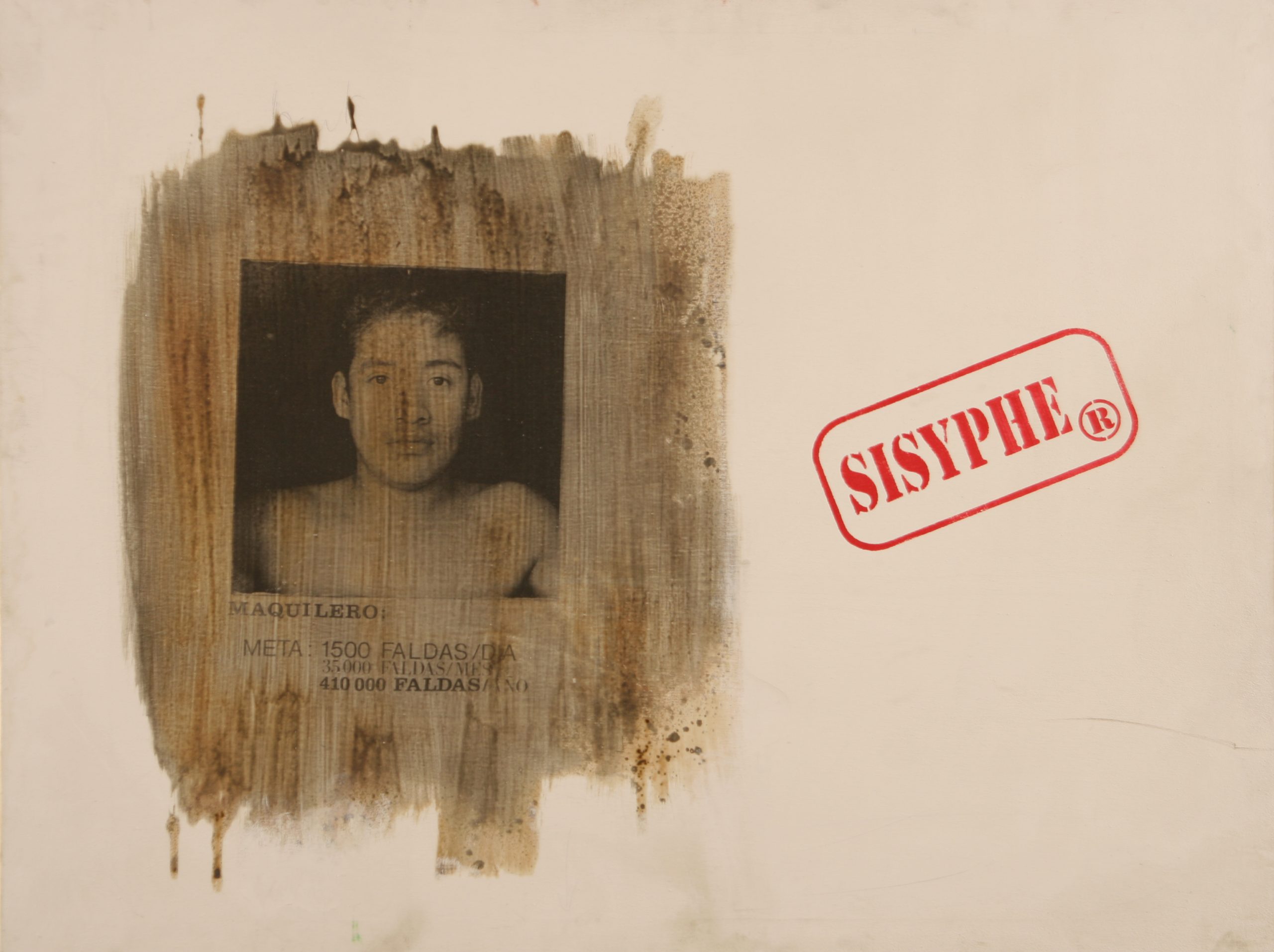

El segundo lugar dentro de la categoría fue otorgado a una pieza sin título, en la que el artista Sylvestre Gobart presentó el retrato de un hombre cubierto parcialmente por una mancha de pigmento, acompañado por la palabra Sisyphe, en alusión al mito de Sísifo, personaje asociado a actos absurdos y repetitivos. En la imagen, el retratado aparece junto a una ficha que contiene el término «Maquilero», junto con cifras que refieren a miles de faldas por producir.

Con la llegada de la década de los 2000, las tecnologías y las interfaces comenzaron a integrarse a la narrativa fotográfica de la colección. Una de estas imágenes, creada por Alfonso Castillo Solofre y titulada Globalización, aborda esta temática al documentar lo que parecen ser dos androides vestidos con ropa formal, cuyas cabezas —monitores— proyectan diversas imágenes.

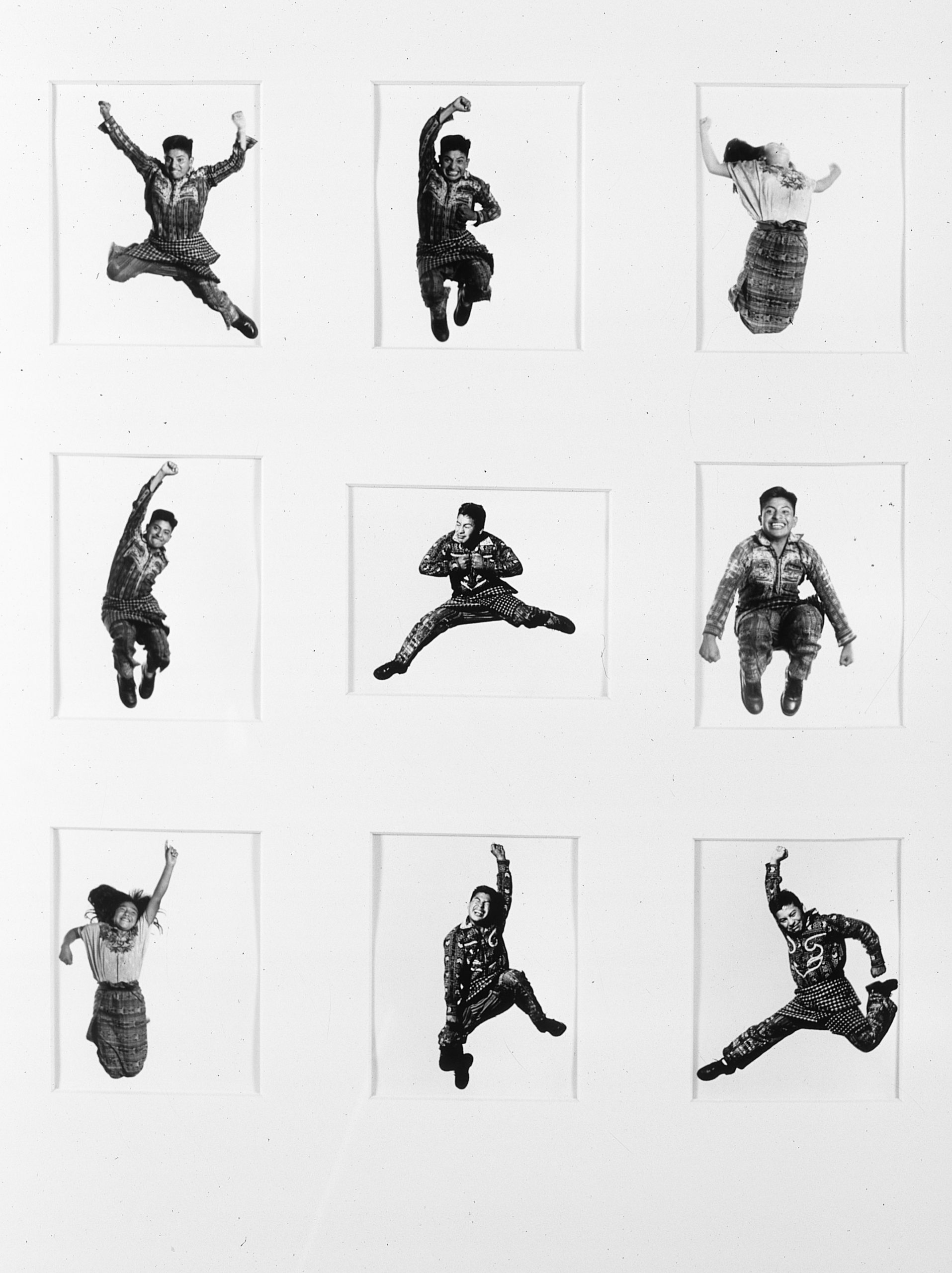

Para la misma bienal en la que participó Castillo Solofre —la decimotercera, celebrada en 2002—, la alteración digital también jugó un papel clave en la fotografía. Tal fue el caso del díptico Santos pecadores, de Álvaro del Cid Mazariegos, quien presentó dos escenas que retratan la cotidianidad desde espacios juveniles y disidentes.

Dos años más tarde, en la XIV Bienal, el mismo artista presentó una fotografía en mosaico en la que se aprecian postales de la urbanidad guatemalteca, donde se entrelazan la tradición, la vida popular y la influencia anglosajona en el país.

También en la XIV Bienal se abordaron otro tipo de montajes donde las secuencias y los mosaicos eran comunes. Entre ellos, Casa Nueva de Lourdes de Menéndez (Lourdes de la Riva) donde se utilizó un soporte de madera en gran formato y en donde se presentaba la transformación de un espacio natural. Además de esta pieza en gran formato, también se presentó Revolución/Evolución de Rodolfo Wash, obra que incluye una serie de 14 fotografías en las que se explora el consumo.

En los años siguientes de la década de los 2000, la fotografía continuó ampliándose dentro de la Colección, fortaleciendo el acervo a través de la incorporación de imágenes que abordan temáticas sociales, disidentes y ligadas a lo cotidiano. Esta línea curatorial ha permitido consolidar un archivo visual que refleja miradas de la contemporaneidad y que también da espacio a perspectivas críticas y diversas sobre la realidad.

A través de estas imágenes y gestos visuales puede alcanzarse a ver cómo el arte fotográfico ha sido otra herramienta para entender capas históricas de Guatemala, la región y el mundo. Este artículo muestra tan solo algunas de las decenas de fotografías que resguarda la Colección de Arte Paiz. Para conocer más sobre la misma, puedes ver esta página.