Mediante el juego como herramienta de exploración, el colectivo artístico Las Densas cuestiona los límites impuestos a los cuerpos no normativos. En su performance ‘Caber o no caber’, estos se enfrentan simbólicamente a los espacios que los excluyen, revelando la violencia de los estándares corporales.

El colectivo Las Densas se formó en el laboratorio de arte vivo de La Juan Gallery, basada en Madrid, España. «Allí nos conocimos y vimos que compartíamos inquietudes similares. Este espacio nos proporcionó el encuadre y la energía que propició nuestro primer performance en conjunto, Aeropuerto. Las Densas somos multiculturales y multigeneracionales. Marta Pinilla es una consolidada performer española, Don Jovan (Urbiztondo) es un artista y comisario con raíces filipinas y yo soy una artista guatemalteca que ha descubierto el performance en la madurez», nos cuenta Beatriz Bonduel.

El concepto del colectivo es el de «ocupar, caber y llenar» los espacios proponiendo una crítica sobre la percepción existente de los cuerpos no-normativos, así como la causante incomodidad y marginación de estos. Así, el proyecto de los artistas ha explorado la realidad de «no caber» dentro de la sociedad de manera metafórica y literal con la acción Caber o no caber.

¿Qué espacios están hechos para nosotras y cuáles nos expulsan con su mera estructura? Esa es la interrogante que movilizó la performance de Las Densas, llevada a cabo en la más reciente edición de Hybrid. Para realizarla, las integrantes del colectivo se posicionaron en distintas ubicaciones dentro del hotel Petit Palace Santa Bárbara de Madrid, mientras utilizaban un enterizo de presoterapia, vestimenta que algunas personas suelen utilizar para disminuir su volumen corporal. “Queríamos mostrar este atrapamiento por prendas de compresión como metáfora de una asfixia social al cuerpo grande”, explica Bonduel sobre la vestimenta elegida.

Durante la performance, Bonduel, Urbiztondo y Pinilla se colocaron en medio de los marcos de las puertas del hotel, las escaleras, ascensores y cualquier otro lugar de paso donde se enfrentara la relación entre cuerpo y espacio. Con sus cuerpos, los artistas crearon obstáculos para las personas que atravesaban los espacios. En algunos casos esto forzó un contacto físico con los demás, mientras que en ocasiones, los artistas se pudieron ver abrazados creando una acumulación de sus tres cuerpos, enfatizando la manera en que estos pueden ocupar el espacio.

Don Jovan Urbiztondo recuerda que la incomodidad abordada en la performance no dista mucho del día a día: “Nos enfrentamos a estructuras diseñadas para lo normativo: asientos estrechos, prendas limitantes, arquitectura que excluye”. Asimismo, señala que esta pieza es una crítica a la violencia de la estrechez, tanto material cómo simbólica. “Nuestros cuerpos expanden los límites impuestos, transformando la incomodidad en potencia y la presencia en resistencia”, comparte.

La acción Caber o no caber hace referencia a varias obras icónicas de la historia del arte y también de la misma performance. Beatriz Bonduel menciona como inspiración Las Tres Gracias (1630-1635) de Peter Paul Rubens, La Balsa de la Medusa (1819) de Théodore Géricault.

Otra referencia clave para la propuesta de Las Densas es Imponderabilia, una performance original de 1977, creada por los artistas Marina Abramović y Ulay. En la pieza, ambos se colocan de frente, desnudos, dentro del marco de una puerta, dejando un pequeño espacio para que los espectadores pudieran pasar, obligándolos a hacerlo entre ambos y a optar por mirar a uno de los dos artistas durante el cruce de un extremo a otro.

Al igual que esta performance, la acción de Bonduel, Urbiztondo y Pinilla propone una vulnerabilidad en el espectador, utilizando su propia experiencia corporal para romper la cuarta pared -concepto que sirve para nombrar cómo, a través de una puesta en escena, se fija una relación directa entre la obra y el espectador. Con esta propuesta, la variedad de reacciones del público se convierte también en parte de la obra: las personas no solo observan, sino que también forman parte de la obra.

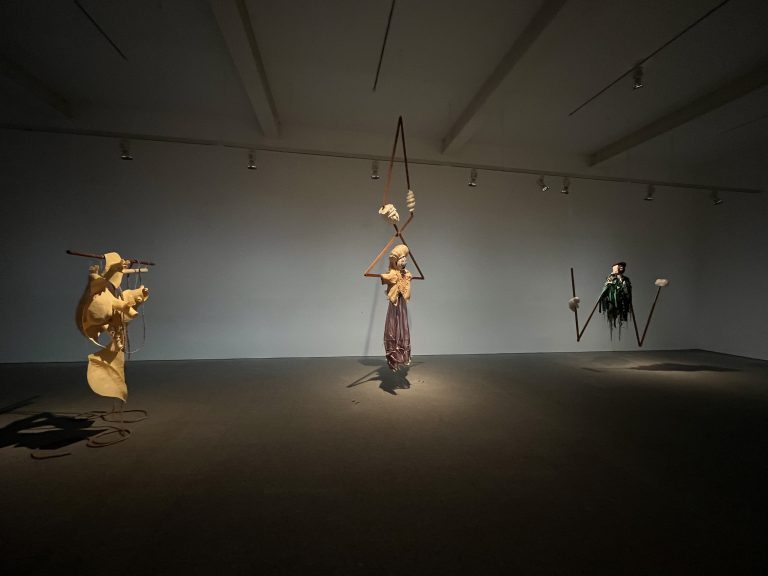

El arte de la performance es uno que crea tensión entre performer y espectador. El medio, que ha sido esencial para Las Densas en transmitir lo deseado, es propuesto por Don Jovan Urbiztondo, como una acción en la que, a través del movimiento, la interacción y la ocupación radical del espacio, desafían la idea de caber como una adaptación forzada. «Reivindicamos el derecho a llenar con orgullo. El gesto de moverse, de tocar, de ocupar se convierte en un acto de afirmación y desafío; un juego entre la adaptación y la imposibilidad de encajar”, explica.

De Guatemala a España desarrollando una propuesta multidisciplinaria

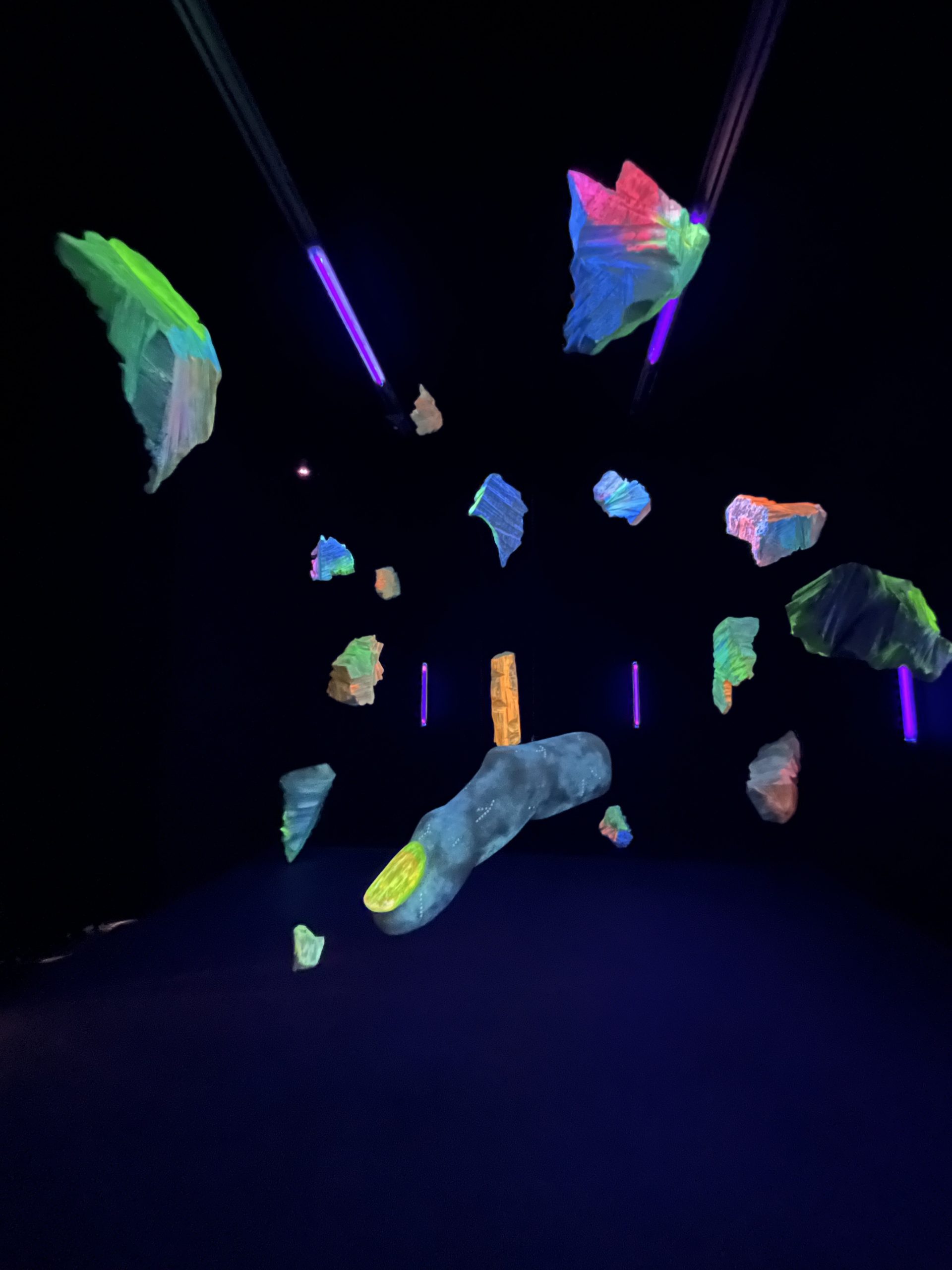

La guatemalteca Beatriz Bonduel ha estado vinculada a la práctica artística por más de dos década. Antes de llegar a la performance, participó en varias iniciativas de creación en Guatemala, entre ellas, la XII Bienal de Arte Paiz donde presentó una pintura que logró una mención honorífica. «Se trataba de una obra al óleo con un marco de peluche color neón. Ya en ese momento mi arte empezaba a salir del lienzo. Fueron instalaciones que ya predecían la llegada del performance, dado que en estas obras había movimiento», comparte.

La vida en el extranjero ha llevado a Bonduel a explorar distintos medios artísticos. En España, ha continuado desarrollando instalaciones con juguetes mecánicos, obras que suele presentar en interacción con el público. A través de estos formatos, la artista guatemalteca llegó al happening y al performance. A ello se suma su trabajo colectivo más reciente. “Caber o no caber es una pieza en la que, por primera vez, no utilizo un personaje. Somos Las Densas”, declara.

Bonduel es una artista multidisciplinaria con formación en Bellas Artes por la Universidad de las Américas en Puebla, México. También es parte del centro de prácticas performáticas Hospital de artistas, impulsado por La Juan Gallery en Madrid. En su trabajo actual, la artista se enfoca en el género de la performance, donde la interacción con el público es fundamental. Por esta razón, Caber o no caber le huye a la comodidad, al contrario, busca la fricción y nos invita a cuestionar las nociones de identidad, espacio y pertenencia. Acciones como la desarrollada por la guatemalteca junto a Las Densas expande los límites del arte en vivo, reafirmando el poder del cuerpo como otro lugar de resistencia.