La artista Marilyn Boror Bor comparte varias de las experiencias que surgieron del encuentro artístico e investigativo ‘Para curarnos el susto’, exposición que ha tomado lugar en La Nueva Fábrica desde noviembre de 2024.

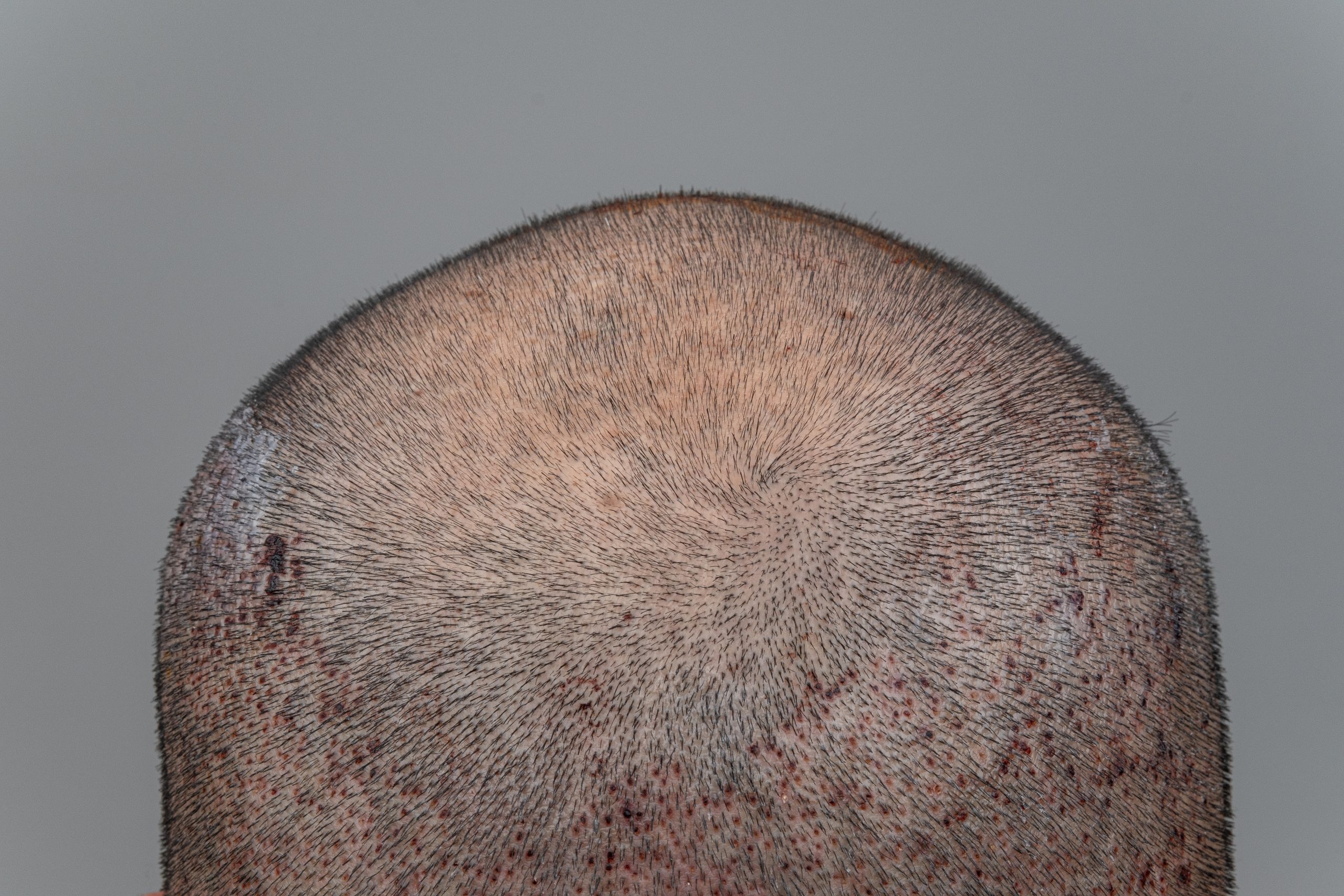

Para curarnos el susto es una exposición que celebra las distintas formas de sanación desarrolladas por comunidades de Guatemala, afirmando la vida a pesar de los más de 500 años de violencia sistémica en el territorio que hoy se conoce como América. Desde su apertura en noviembre de 2024, la muestra reunió a colectivos, mujeres, guías espirituales, investigadores, artistas y diversas identidades en un diálogo que planteó un cruce temático entre el conocimiento ancestral y los territorios que habitamos.

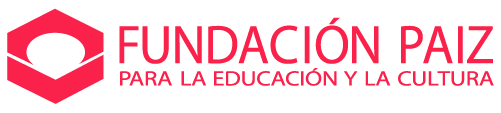

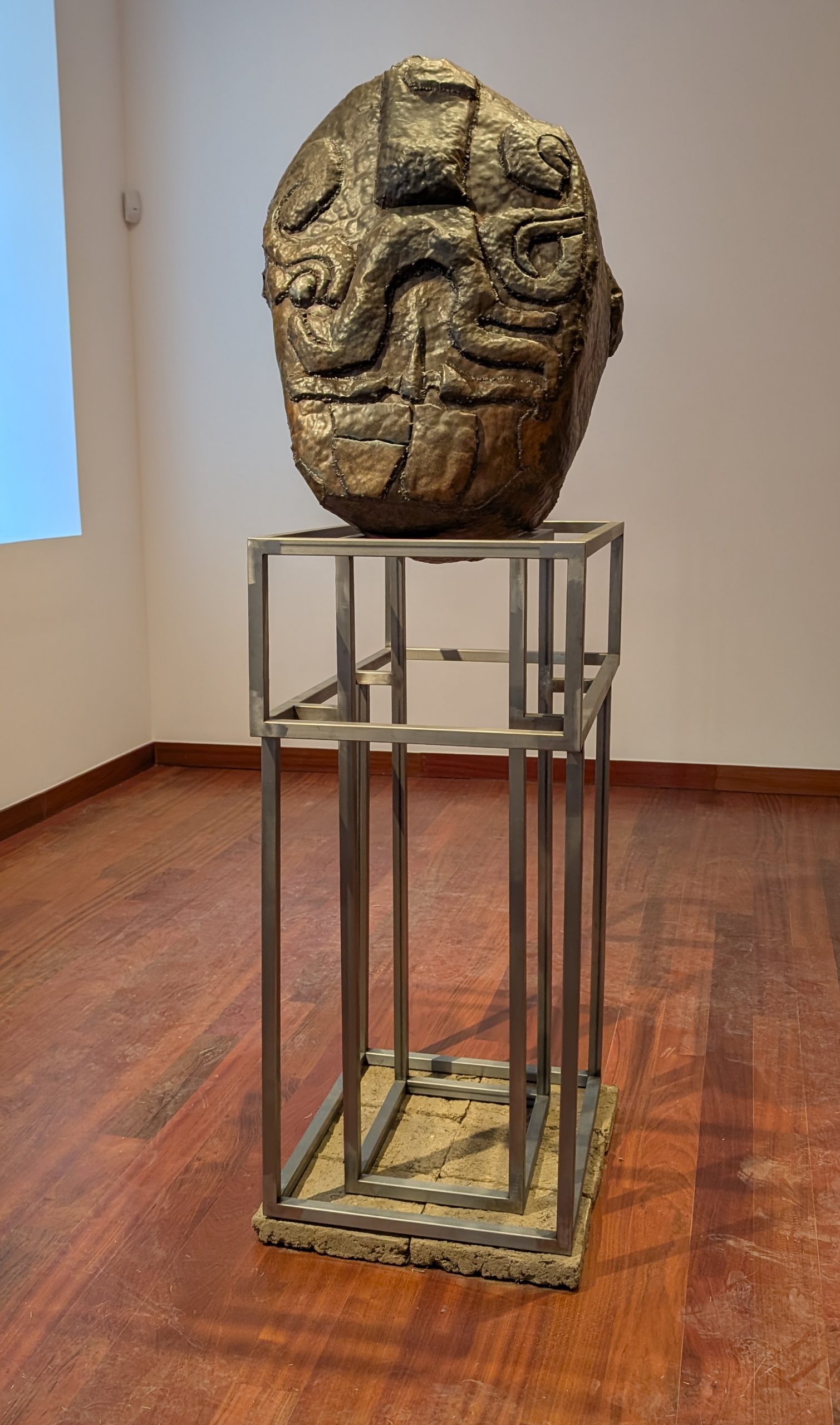

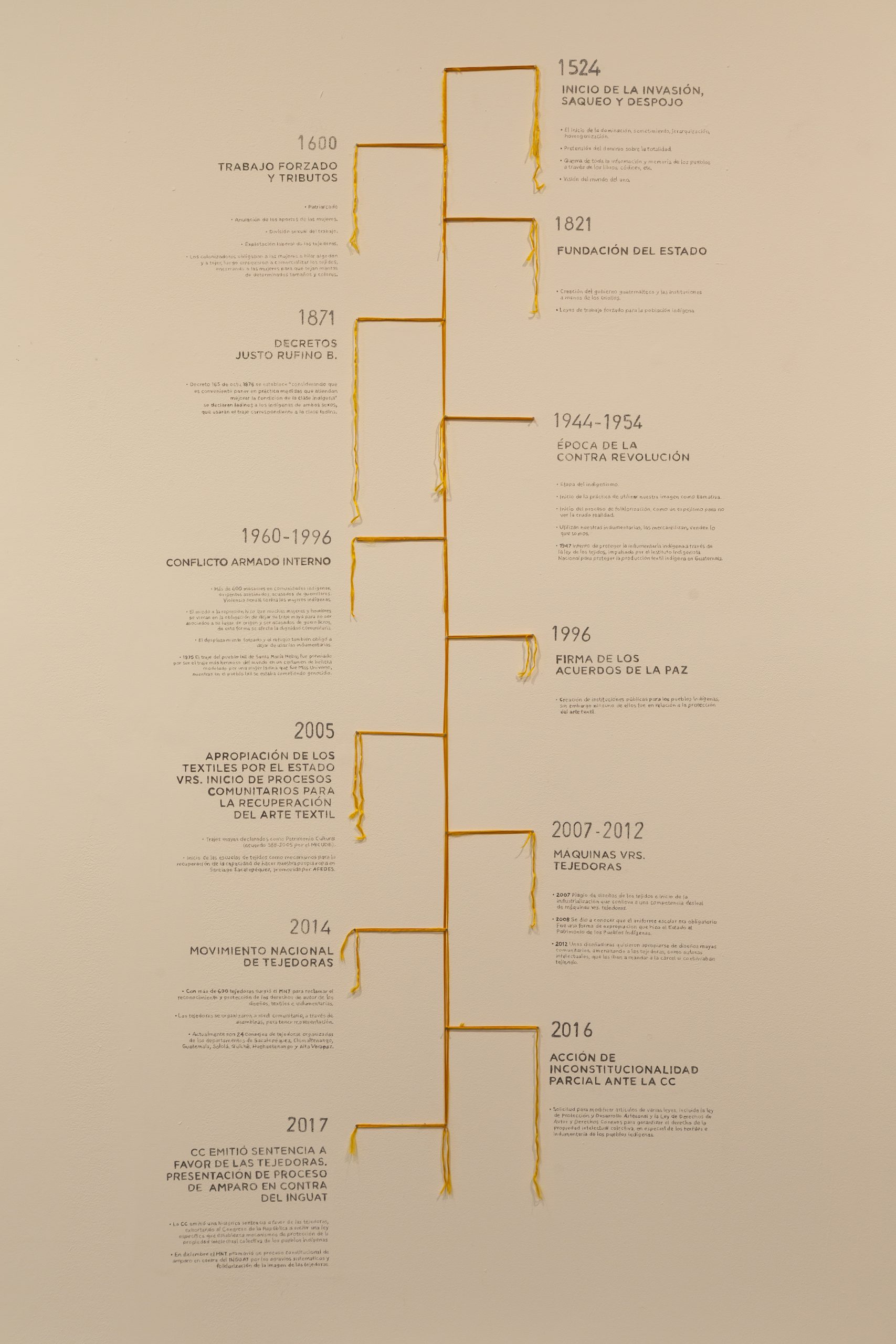

¿Cómo ha resistido Guatemala a la invasión, el despojo, racismo y genocidio? ¿Cómo se manifiesta la sanación frente a la fuerzas coloniales? Son dos de las preguntas que provocaron este espacio por más de seis meses, a lo largo de una muestra que, materialmente ha dialogado a partir de instalaciones, vídeos, esculturas sonoras y textiles, además de varios elementos tomados de la naturaleza.

Artistas guatemaltecos como María Fernanda Carlos, Emanuelle Castellan, Marilyn Boror, Gabriel Rodríguez Pellecer, Sergio Valencia Salazar, Celeste Mayorga, Rosa Chávez y Marta Tuyuc propusieron una exploración de temáticas que aboran la identidad, la memoria histórica y los procesos de sanación conjunta. A su vez, colaboraron a la par de colectivos como Caja Lúdica, GuateMaya L.A, Mujeres de AFEDES, Museo del Agua, Proyecto Parutz’, Selva y Cerro, Centro de Formación Q’anil y Tz’aqol Arte y Sanación.

A pocos días del cierre oficial del proyecto, la artista y co-curadora del proyecto, Marilyn Boror Bor, conversa sobre los orígenes y alcances de la exposición, las posibilidades de articular un proyecto curatorial de forma comunitaria, y señala varias observaciones críticas que atañen a lo indígena dentro del espacio artístico contemporáneo.

Para curarnos el susto es una crítica a los 500 años de la invasión occidental en lo que hoy es América. A la par de esto, repiensa la huella de violencia en comunidades indígenas y la manera en que, desde ahí, se ha transformado el dolor a través de procesos de sanación. Como co-curadora del proyecto, ¿de qué manera consideras se ha logrado replantear un término como ‘colonización’ a través del proyecto?

Pienso que no se le dio tanto énfasis a la palabra ‘invasión’ o ‘colonización’, sino más bien a la palabra ‘sanación’. Esta palabra tiene que ver también con reconocer las heridas que han existido en los territorios y cómo a través de la historia las vamos arrastrando, heredando, tanto que a veces no sabemos de dónde vienen. Cada comunidad decide curarse con lo que tiene en su entorno o a su alrededor.

Los mismos colectivos y los artistas fueron proponiendo basarse en ese concepto de ‘sanación’. A manera personal, pienso que siempre aparece esta queja de haber sido colonizados o que nos invadieron, y por eso me parece que es importante hablar de todas las herramientas que cada comunidad ha buscado para curarse a sí misma. Verlo desde otra perspectiva fue sanador para tomar el proyecto no desde el dolor, sino desde la salud emocional, física, mental, entre otras formas.

¿Cuáles serían algunas de esas herramientas de sanación?

Hay varias, y, de hecho, me hubiera encantado invitar a más colectivos, porque hay mucha gente haciendo cosas en otros territorios. Es decir, no se puede abarcar todo, pero los colectivos que seleccionamos también tenían cierta empatía con los artistas. La idea fue aproximarlos para que trabajaran juntos. Por ejemplo, Sergio Valencia Salazar, que trabaja la gráfica desde la ciudad, colaboró con Proyecto Parutz’, quienes trabajan desde la cocina y la ruralidad. Fue interesante porque una parte nutre a la otra y se reconocen como parte de una concientización de lo que nos fue negado desde la ciudad, por ejemplo. Para mí, esta experiencia fue más interesante que la curaduría, o (el dilema) de qué es arte y qué no. Me interesó cómo se puede nutrir un artista de un colectivo y viceversa.

¿Qué distingue a los colectivos presentes en el proyecto?

Ha pasado algo interesante y es que muchos de los participantes se han formado políticamente en espacios feministas o de cosmovisión maya. En varios de estos colectivos ha sucedido que, por ejemplo, hay personas que se empezaron a formar en Caja Lúdica y luego siguieron en Casa Cultural Q’anil, y luego de allí, que muchas mujeres estén en lo que ahora es el Movimiento Nacional de Mujeres Tejedoras Mayas. Al final termina siendo como una gran red. Entonces vemos que en el proyecto hay cocina, textil, feminismo, música -con Rosa Chávez y Sonido Quilete (del proyecto Selva y Cerro), teatro comunitario -con Marta Tuyuc Us y el colectivo Tz’aqol-, o las diásporas -con el grupo GuateMaya Mujeres en Resistencia-.

El activismo es un elemento constante dentro de la exposición. Incluso se puede identificar que este no está localizado estrictamente en Guatemala. Está el colectivo de mujeres GuateMaya, con base en Los Ángeles, California, por ejemplo. Meses después de haber inaugurado la muestra, ¿qué reflexión queda sobre la diferenciación entre lo que puede ser arte y activismo?

A mí me parece que todo el arte es político, por lo tanto, no desligo a un artista de ese campo. Creo que el activismo y el arte van muy de la mano. No es que todos los participantes en la exposición estén activamente políticos, pero ya hacer arte con estos proyectos comunitarios es político.

También creo que fue un poco duro desde curaduría empujar o incentivar a que algunos proyectos ocuparan un espacio, que es un cubo blanco. Mucho de lo que hacen sucede en la calle: hablamos de ceremonias, Caja Lúdica tiene activaciones en la calle… Meter todo es en un cubo blanco es peligroso, pero me parece que también es algo muy dinámico que puede verse desde otra perspectiva. Siento que a partir de ahí se rompió la exposición con el estereotipo de si es algo es arte o artivismo.

El proyecto reivindica distintas formas de sanación desde las comunidades, y cómo hemos visto, en diálogo con artistas o colectivos más allá de esos mismos grupos. Existe, por ende, una lucha que puede ser complementaria entre comunidades originarias y personas no indígenas, como el caso de Sergio Valencia y Parutz’ que mencionas.

Creo que cualquiera puede hablar sobre los problemas que les atañen a los pueblos indígenas, siempre y cuando sea consecuente con su defensa y con sus deseos, sus investigaciones y sus procesos. Es importante la responsabilidad de quién está hablando, el contenido que está refiriendo, diciendo, haciendo o creando. Los problemas que parece que son de los pueblos indígenas realmente afectan a toda la población guatemalteca: que no haya agua, que no exista el respeto a los bienes naturales, entre otros.

La muestra que se deriva de lo comunitario, no solo por las voces que dialogan dentro del espacio expositivo, sino también desde la curaduría. ¿De qué manera fue sumándose la participación de cada una de las curadoras en el proyecto?

Bueno, Ilaria es una curadora profesional así que ella básicamente es quien dirige la orquesta. Yo no me nombro curadora; a mí me encanta ser artista, me gusta la investigación y creo que a veces es necesario tomar esos espacios. El trabajo de toda la gente que está en la muestra me interesa porque ha sido inspiración para mi trabajo, y creo que la quería reunir para hacer una gran familia.

Chantal está más desde la academia, lo cual fue muy importante. Jimena estuvo a cargo de pensar el diseño y los colores de la muestra. Karen trabaja como guía espiritual y fue intermediaria. Estuvo ayudándonos desde una forma emocional, ya que a veces los montajes eran muy absorbentes en sí. Llegó un momento en el que nos hizo una limpia porque todos estábamos muy cansados física y emocionalmente. Estas cosas son necesarias. De hecho, en la entrada del espacio expositivo Karen propuso hacer una valla de plantas medicinales. Hay romero, albahaca, manzanilla, ruda y algunas flores, que siguen ahí. El espacio está manejando tanta energía que ella (Karen) nos decía que teníamos que procurar que, al entrar y pasar por la valla, las personas se fueran limpiando.

¿Es posible negociar todo este proyecto de forma colectiva y al unísono?

Es bien complejo. Por ejemplo, Chantal estaba a distancia o Karen trabaja en otros proyectos que no son precisamente sociales. Básicamente lo que hicimos fue que cada una tomara un rol. Creo que al final de todo nunca hubo ninguna discusión de qué sí iba o qué no. Fluyó bastante bien tanto que al final no era necesario discutirlo todo.

¿Qué tanto se diferenció para ti el papel de curadora en comparación con tu práctica artística personal?

No es la primera curaduría que hago y se lo difícil que es. Esta fue una de las más grandes. Curar es un trabajo duro y que tiene que ver más con una relación. El artista hace una propuesta, se mete al estudio y es una cuestión más individual. Pero como curador se realiza un trabajo de escucha, de ir resolviendo y tratar de entender lo que está sucediendo en la cabeza del otro; creo que eso es eso es lo más difícil y luego ponerlo visualmente en el espacio.

Finalmente, la representación de los pueblos originarios ha entrado a galerías, bienales y hasta el mismo Palacio Nacional de la Cultura en Guatemala. ¿Qué crees que sigue disputándose desde ese campo artístico, y qué hace falta conversar dentro de los espacios del país?

La temática indígena y su representación está ahora en espacios de poder, en cubos blancos y el Estado, pero siento que aún no es entendido o que aún no hay una conversación. La necesidad de inclusión es para vernos bien políticamente ante ciertas cosas, pero realmente, ¿Sabemos a qué nos estamos afrontando? ¿Estamos siendo responsables de eso o solo lo estamos haciendo por llenar agendas? Es muy fácil folclorizar y exotizar, entonces ya cumplimos con nuestra cuota indígena.

En este caso con Para curarnos el susto me siento muy responsable y también de toda la gente en el proyecto. El día de inauguración vino mucha gente de Sumpango, Xenacoj y Comalapa, desde sus comunidades. Esto no era cumplir una cuota, sino era darles el espacio que siempre debieron ocupar. Desde el yo ser indígena sé que hay una responsabilidad aún más grande y un entendimiento distinto. Yo lo vi como una cuestión comunitaria, donde cada quien ha tenido su propia voz.